Não sei se você, leitor, tem ideia de quão formidável é o processo de formação do nosso povo e de construção do nosso país. Permeado de sofrimento e injustiça, claro, mas sem deixar de ser absolutamente formidável.

Portugueses desembarcaram numa terra vasta, tomada de densa floresta tropical, e passaram a interagir com variados povos indígenas; muitas dessas interações foram hostis, outras se mostraram colaborativas, tal como a defesa da vila de São Paulo pelo cacique Tibiriçá, em 1562.

Dos assentamentos paulistas, onde se falava uma adaptação crioula do tupi, saíram os bandeirantes mamelucos que fundaram Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Diamantina, Mariana e afins, empurrando os espanhóis para oeste e viabilizando a construção da base física do Brasil. Raposo Tavares percorreu dez mil quilômetros entre 1648 e 1651, partindo de Itu e chegando à foz do rio Amazonas. Concomitantemente, jesuítas fundavam colégios de Santa Catarina ao Ceará, garantindo a presença das letras e do catolicismo em toda a costa brasileira.

A partir do final do século XVI, foram trazidos milhões de africanos escravizados, oriundos de inúmeras tribos e reinos, que deixaram nesta terra crua um labor incessante e traços profundos de uma cultura riquíssima — não houve, na História recente, convívio tão intenso e duradouro entre populações tão diversas. E, por último, entre o final do século XIX e o início do XX, vieram alemães, italianos, japoneses, pomeranos, sírio-libaneses... vieram os negligenciados e maltrapilhos, na esperança de abrir uma roça, ou um pequeno comércio, para sustentar a sua família.

Mas sabemos que boa parte do território brasileiro nem sequer é habitada; como garantimos toda essa imensidão continental, então? Há mais de um fato explicativo, e me limito a falar sobre a presença portuguesa nos rincões da Amazônia — local de suntuosidade ímpar no planeta, vide a exposição de Sebastião Salgado no Museu do Amanhã, de deixar qualquer um de joelhos.

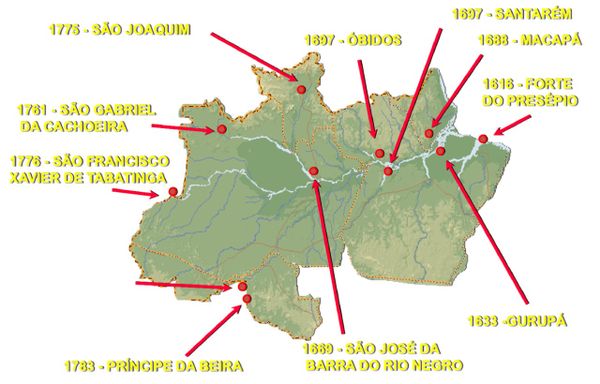

Apesar das limitações cartográficas, a visão lusitana levou um pequenino reino de 1 milhão de habitantes (em comparação, franceses somavam cerca de 20 milhões de pessoas, e ingleses cerca de 5 milhões) a construir dez grandes fortes ao longo da bacia do Amazonas, alguns em locais completamente inóspitos até os dias de hoje. O primeiro a ser erguido foi o Forte do Presépio, em Belém, em 1616, por conta do interesse de potências europeias na região; o último foi o Real Forte Príncipe da Beira, em 1775, localizado na margem direita do rio Guaporé, em Rondônia, evitando incursões espanholas por ali:

É “integrar para não entregar” que nossos militares falavam na década de 1970, não? Curioso que portugueses providenciaram isso séculos antes sem colocar abaixo a cobertura florestal amazônica. Talvez o fariam se houvesse recursos e tecnologia para tanto, vide a assolação de outros biomas; mas, como não foi o caso, fica a inusitada lição.

Há, ainda, uma outra herança que a portugalidade nos deixou, mas que está sendo negligenciada pela agenda míope das relações internacionais. Desde o século XV foram fundados entrepostos comerciais em todo o globo, alguns deles permanecendo sob influência lusitana por centenas de anos: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Timor Leste. Tais nações (com exceção de Macau, província especial pertencente à China), sobretudo as africanas, compartilham elementos linguísticos e religiosos sensíveis conosco, além de terem o cotidiano tremendamente influenciado pelo que se consome de cultura por aqui: novelas, músicas, esportes, livros etc. Os brasileiros são ícones.

Por que não torná-las nossos fiéis mercados consumidores? O agronegócio brasileiro já exporta para o mundo inteiro sem maiores dificuldades, dado que pouquíssimos países possuem terra para plantar — a essa facilidade se somam décadas de pioneirismo científico da Embrapa, responsáveis por nos dar boa produtividade por hectare e nos tornar o segundo maior exportador de grãos.

Mas não é esse o cenário vivido pela indústria brasileira. Décadas de abandono da política industrial, e um capitalismo de Estado cada vez mais incisivo das grandes potências, jogaram na lama a competitividade de boa parte dos nossos produtos. O setor privado sofre a olhos vistos, frequentemente se apegando a um diagnóstico equivocado da mazela.

Uma política externa soberana, com apelo aos elementos culturais — sem descambar na palermice bolso-ernestista —, além de promessas francas de transferência de tecnologia, fator que diferencia essa fidelização de um neocolonialismo repaginado, colocar-nos-iam em posição comercial privilegiada, dando o impulso dirigista necessário ao esforço de reindustrialização do país.

Com o progressivo déficit populacional do mundo desenvolvido, soa beethoveniano o ganho de 33 milhões de angolanos e de 32 milhões de moçambicanos como potencial de consumo — fora as vantagens do comércio bilateral, tal qual a obtenção de matérias-primas a preço privilegiado.

Falando em Beethoven, a estrofe inicial de "Ode à alegria" é eloquente acerca da drástica virada de página de que precisamos em outros aspectos da construção nacional. Não é de hoje que o Brasil sucumbe; metade da população padece de insegurança alimentar, jovens são empurrados para a informalidade, quinquagenários recorrem à pejotização e adentram a reta final sem qualquer cobertura previdenciária.

A desigualdade (7ª maior do mundo) é o nosso mais indecente cartão postal, e investimentos públicos e privados em infraestrutura e em ciência e tecnologia permanecem em nível patético. Pior: a capacidade crítica das elites e das massas alcança mínimas históricas, a ponto de 58 milhões de brasileiros (a maioria deles digna e trabalhadora) confiarem seu protesto ou sua fé — pouco importa a roupagem do ato — ao bolsonarismo: uma compilação malfeita e desprezível de slogans extremos, acrescidos de pervertidas noções patrióticas temperadas com o neoliberalismo econômico mais tosco. Em suma, uma pirâmide ilegível de absurdos.

Em artigo na Folha sem relação com o tema desta coluna, João Pereira Coutinho trouxe um interessante raciocínio ortega-y-gassetiano: todos têm palavras duras sobre o populismo, mas poucos se atrevem a dizer que o populismo nasce de uma traição das elites. Essa traição ocorre quando as elites culturais e econômicas deixam de olhar para os seus semelhantes como parte de uma experiência comum e decidem que metade da população não merece ser ajudada em seus medos, preocupações ou anseios.

De fato: nos últimos anos, atores relevantes da economia trataram como aceitável, por exemplo, a hiperinflação de alimentos potencializada pelo aumento das exportações, de modo que seriam dispensáveis a formação de estoques reguladores e o robustecimento de políticas de produção de alimentos básicos.

Pouco importa que mais de uma centena de milhões de brasileiros não conseguiriam realizar três refeições por dia, ou perderiam acesso a proteína animal; laissez-faire, that's the way it is. Esperneiam contra o (lamentável) retorno de Lula — que, apesar das poucas e boas que nos causou, pertence ao campo democrático e merece respeito —, mas assistem, logo no primeiro dia de 2023, a um feliz despacho da presidência da República retirando os armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) da lista de privatizações. “Combate às esquerdas” e outras histerias justificam descaso no combate à fome?

Outra empresa retirada da lista de privatizações pelo mesmo despacho é a Petrobras. O que dizer da bisonha política de preços levada a cabo desde 2016? E das distribuições recorde de lucro aos acionistas, ao passo que o investimento no parque de refino era nulo e que a população era massacrada com altas semanais dos combustíveis? E da venda irrestrita e despropositada de fábricas de fertilizantes, que torna nossos agroexportadores dependentes dos humores do Leste Europeu para garantir o adubo da lavoura e, assim, viabilizar o superávit comercial anunciado com pompa ao final do ano?

A traição da elite cultural é retratada pela seguinte pergunta, feita por um destacado jornalista: “ora, se a Petrobras pode vender por um determinado preço no exterior, por que venderia mais barato no Brasil? O preço é o de oportunidade, não?”. Errado: a Petrobras, enquanto empresa construída com verba pública — a abertura do capital se deu somente em 1997, transformando-a em sociedade de economia mista (uma espécie de empresa estatal) —, precisa praticar uma política de preços condizente com o poder aquisitivo do mercado interno, garantindo o abastecimento nacional de combustíveis e, em paralelo, auferindo uma margem de lucro adequada às práticas internacionais.

Deve, ainda, investir em pesquisa, lavra, refino e afins — isso está no estatuto da empresa e no art. 61 da Lei nº 9.478/1997. A dicotomia “função social” versus “lucro” é falaciosa; o lucro, como alicerce da sobrevivência de qualquer empresa, faz parte da função social, e sabidamente há meios de a Petrobras ser lucrativa ao mesmo tempo em que cumpre o seu escopo de criação — não faltam propostas de política de preço.

Mas o que se via, com raras exceções, eram figurões de elevada instrução papagaiando que a Petrobras deveria ser privatizada pois as “teles” o foram na década de 1990 e está tudo bem. O equivalente a dizer que, se Usain Bolt correu cem metros em menos de dez segundos, eu também correrei porque possuo duas pernas.

Tudo isso contou com a conivência, ou até com o aplauso, de boa parte da população com acesso ao ensino superior. Pessoas não tinham o que comer, outras recorriam a lenha para cozinhar, várias tiveram de suar em três turnos para não perder o mínimo. O desmonte inconsequente do Programa Nacional de Imunização levou a poliomielite e o sarampo de volta às periferias e à zona rural.

Mas, no fechar das cortinas, essas pessoas pareciam não interessar à experiência de nação pensada pela elite econômica e cultural. Maldito populismo. E, em respeito à necessária polidez de um espaço como este, abstenho-me de comentar o pseudo-ensaio de imunização de rebanho que assassinou, por sufocamento, milhares de manauaras.

É besteira pensar que o bolsonarismo não teria adesão das massas, como se o pleito de 2022 simbolizasse uma bulha de ricaços e instruídos contra humildes e subordinados. Basta visitar uma igreja neopentecostal para a fantasia cair por terra. Os ricaços e instruídos tinham, porém, mais que outros, as condições e a obrigação cívica de pular fora do barco.

De todo modo, um evento parece ter realçado a linha entre civilização e barbárie para o grosso das elites e das massas: a Praça dos Três Poderes foi devastada. Bradando jargões despidos de qualquer sombra de legitimidade, hunos quebraram, rasgaram e defecaram — nem objetos artísticos e históricos escaparam, tamanha a irracionalidade do rompante —, num cosplay kitsch da invasão do Capitólio norte-americano.

Ainda é cedo para determinar as consequências do ato a médio prazo no imaginário popular, mas digamos que finalmente passou a ser possível, para muitos, classificar o bolsonarismo como o maior programa de delinquência política da história do país. Uma ideologia amorfa pregada por uma subclasse intelectual academicamente medíocre e por valentões em busca de alguma justificativa para seu comportamento inadequado — geralmente corrupto.

Ficou claro, ali, que incultos e desajustados tomaram, nos últimos quatro anos, as rédeas de uma nação vocacionada à grandeza e ao protagonismo, causando danos em proporções equivalentes — basta ver a consternação de boa parte dos líderes estrangeiros.

Se o bolsonarismo reabriu feridas que, em verdade, nunca foram completamente fechadas devido às falhas do processo de redemocratização, os atos golpistas escancararam a miopia das elites na condução do processo político, bem como a necessidade de inclusão sincera das massas em qualquer projeto que se preste a transcender o que se entende, hoje, por “populismo”.

Uma piada popular na Alemanha nazista era que o ariano ideal devia ser loiro como Hitler, magro como Göring, alto como Goebbels e ter um nome como Rosenberg; para os golpistas de Brasília, o “cidadão de bem” tupiniquim deve ser trabalhador como Jair Bolsonaro, honesto como Flávio, inteligente como Eduardo e bonito como Ibaneis Rocha. O país, em seus (in)gloriosos duzentos anos de Independência, jamais pode voltar a essa decadência.

Que sejamos aqueles que, há setenta anos, num ímpeto que remete às nossas origens desbravadoras, tiveram o brio e o destemor de, apesar da ausência de estradas e pontes, erguer a nova capital nacional em meio ao vazio do Cerrado. Não aqueles que lá se dirigiram, pérfidos e podres de coração, para naufragar o país na humilhação mais profunda.

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.